Ideen vorantreiben für

- eine hervorragende Lehrqualität

- wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt

- internationales Agieren

Ideen vorantreiben für

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis vereinen: Zahlreiche Projekte an der DHBW Mannheim zeichnen unsere Studienakademie als Wissens- und Transferpartnerin aus – in den Bereichen Forschung und Transfer, Studium und Lehre sowie Internationales. Diese durch öffentliche und private Mittel geförderten Projekte tragen nicht nur zur Profilierung und Weiterentwicklung von Ideen bei. Die eingeworbene Förderung erhöht außerdem die Attraktivität unseres Standorts – für Studierende und Lehrende gleichermaßen –, denn sie ermöglicht eine Qualitätssteigerung der Lehre und internationalen Austausch.

Grünen Wasserstoff erzeugen, recyceln, intelligent steuern und somit die Versorgung sichern: Entwicklung eines Open Source Tools für die DHBW, für Partner und andere Hochschulen.

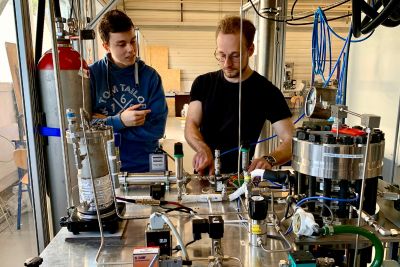

Mit dem Projekt strebt die DHBW Mannheim an, grünen Wasserstoff an der Außenstelle Eppelheim selbst zu erzeugen sowie zu recyceln. Dies spart nicht nur Kosten ein, sondern leistet auch einen erheblichen Beitrag zur Energiewende. Im Mittelpunkt steht ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem Wasserstoff nicht nur als Träger- bzw. Laborgas sondern auch als Quelle für Strom und Wärme betrachtet wird.

Die DHBW Mannheim ist dafür prädestiniert, Wasserstofflabore als Greenlabs neu zu denken. Bereits seit mehr als 10 Jahren wird hier im Wasserstofflabor an allen Aspekten der Wasserstofferzeugung, -reinigung, -speicherung und -nutzung geforscht. Somit ist der Großteil der Infrastruktur vorhanden und der Fokus steht auf der Entwicklung eines Open Source Tools zur Realisierung einer intelligenten Steuerung, welche die Versorgungssicherheit gewährleistet. Auf diese Weise können die Projektergebnisse auf andere Labore übertragen sowie eine techno-ökonomische Abschätzung durchgeführt werden. Das Tool wird nicht nur anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, sondern allen dualen Partnerfirmen der DHBW zur Verfügung gestellt.

Die Vor-Ort-Erzeugung von und der Umgang mit Wasserstoff wird durch das GreenLab H2 zu einer Alltagserfahrung der dualen Studierenden, die als Botschafter*innen für GreenLab-Maßnahmen fungieren und das Know-how in ihre jeweiligen Unternehmen tragen.

Das Projekt wird im Rahmen des Ideenwettbewerbs "BWGreenLabs: Nachhaltige Energie- und Ressourcenverwendung in Forschungslaboren des Landes Baden-Württemberg" vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert.

Für einen steigenden Bedarf an Wasserstoff: Optimierung von PEM-Elektrolyseuren und Bipolarplatten dank neuer Beschichtungsverfahren.

Mit der Abkehr von fossilen Energieträgern ist in den kommenden Jahrzehnten auch ein deutlicher Anstieg der Wasserstofferzeugung zu erwarten. Im Mittelpunkt steht dabei die Elektrolyse: Hier wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten und zwar mit möglichst aus erneuerbaren Energiequellen (bspw. Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft) erzeugtem Strom. Die dafür benötigten PEM-Elektrolyseure (Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseure) besitzen ein großes Potential, da sie bei kompakter Bauweise auf eine fluktuierende Stromerzeugung reagieren können. Einer größeren Verbreitung von PEM-Elektrolyseuren stehen aktuell relativ hohe Investitionskosten entgegen, die u. a. dem Einsatz von Bipolarplatten aus Titan geschuldet sind. Bei anderen, metallischen Bipolarplatten kommt es aufgrund der elektrochemischen Korrosion zu einem hohen Verschleiß und kurzer Lebensdauer.

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des Projektes, Beschichtungsverfahren für metallische Bipolarplatten zu entwickeln, welche zu einer deutlichen Kostenreduktion von PEM-Elektrolyseuren beitragen. Als Trägermaterialien werden kostengünstige Metalle, wie Edelstahl aber auch Aluminium betrachtet. Die Beschichtung mit Silizium, Kohlenstoff, Titan o. ä. erfolgt mittels Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD), womit die Einbindung in die industrielle Serienfertigung sichergestellt wird.

Das Teilvorhaben der DHBW Mannheim fokussiert die messtechnische Untersuchung der Beschichtungsverfahren hinsichtlich der Performanz sowie der Degradation.

Das Projekt wird 3 Jahre lang im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung (Förderkennzeichen 03EI3121B) gefördert.

Projektpartner:

Verzicht auf Erdgas dank innovativer Wasserstoffrecycling-Technologie: Optimierung eines EHC-Systems für nachhaltige und energieeffiziente Industrieprozesse.

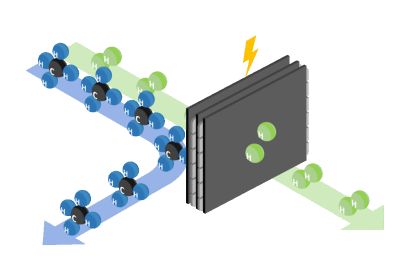

Wasserstoff wird in verschiedenen industriellen Prozessen verwendet, ohne verbraucht zu werden, beispielsweise bei der Siliciumcarbid-Bauteilbeschichtung, der Solarzellen- oder generell der Halbleiterproduktion. So setzt z. B. die Halbleiterindustrie hochreinen Wasserstoff als Trägergas ein. Nach dem Prozess wird der Gasstrom von Schadstoffen befreit und das verbleibende Gemisch aus Stickstoff, Wasserstoff und ggf. Spurenverunreinigungen wird ohne jegliche Nutzung verdünnt an die Umgebung entlassen.

Um den wertvollen Wasserstoff erneut nutzbar zu machen, soll in DeHaWa eine innovative Technologie zum Wasserstoffrecycling im Maßstab für Halbleiterfabriken einschließlich Langzeiterprobungs- und Optimierungsphase demonstriert werden. Damit einher geht noch ein weiteres Plus: Üblicherweise wird in der Halbleiterindustrie Erdgas genutzt, um Schadgase aus der Produktion zu verbrennen. Durch das neue, einstufige Recyclingverfahren soll der Wasserstoff aus dem Abgas so weit gereinigt werden, dass er brennen kann. In dieser Qualität kann das Erdgas ersetzt und so die Produktion dekarbonisiert werden.

Das Projekt verfolgt den Einsatz der elektrochemischen Kompression (EHC), bei der es möglich ist, beliebig hoch oder herunter zu skalieren, und sie somit auch für kleinere Industriezweige ökonomisch sinnvoll ist. Die Technologie, mit der H2 gleichzeitig gereinigt und komprimiert wird, befindet sich in der Phase der industriellen Entwicklung. Der Einsatz eines EHC-Systems benötigt einen geringeren Energieeinsatz als eine Reinigung durch herkömmliche Membranen oder Druck- bzw. Temperaturwechselverfahren, gefolgt von einer mechanischen Kompression. Aufgrund der Energieeinsparung sowie der entfallenden CO2-Emissionen der H2-Produktion und H2-Transporte ist das ökonomische Potenzial sehr hoch.

DeHaWa baut auf Ergebnissen und Erkenntnissen des Projektes EH2C auf, wodurch eine Steigerung des Technology Readiness Level (TRL) auf 8 erreicht werden soll.

Die DHBW Mannheim ist im Projekt DeHaWa an der Forschung und Entwicklung des EHC-Systems beteiligt und konzentriert sich auf das Langzeitverhalten sowie die H2-Qualität des EHC-Systems für das Wasserstoffrecycling. Das Team untersucht u. a. Einzelzellen des Systems im Kontakt mit Schadgasen, erforscht Alterungsprozesse, betreibt Gasanalysen im Testbetrieb und wertet die Messdaten im Hinblick auf techno-ökonomische Aspekte aus.

Das Projekt wird 2 Jahre lang im 7. Energieforschungsrahmenprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Projektpartner: centrotherm clean solutions GmbH (Verbundkoordinator)

Spart Energie, CO2 und Kosten – schützt Produktionsanlagen durch saubere Gase: Rückgewinnung von Wasserstoff aus Abgasen mittels elektrochemischer Separation.

Wasserstoff ist seit vielen Jahrzehnten ein Grundbaustein industrieller Prozesse. In der Halbleiterindustrie wird Wasserstoff als Trägergas bei der Silizium-, Wafer- und Chip-Produktion eingesetzt – der Wasserstoff wird nicht verbraucht, sondern mit den restlichen Abgasen in die Umgebung abgelassen. Eine Rückgewinnung bzw. Recycling des in der Halbleiterindustrie eingesetzten Wasserstoffs, der zu fast 100 % aus fossilen Quellen stammt, kann zu einer entsprechenden CO2-Einsparung führen. Die Rückgewinnung durch etablierte Verfahren wie Druckwechselabsorption oder Membranreinigung ist aktuell zu teuer und daher für die Branche nicht wirtschaftlich.

Mit dem Projekt EH2S (EHS = Elektrochemische Wasserstoffseparation) streben die DHBW und der Partner Siqens GmbH eine relativ kostengünstige Alternative an: die Rückgewinnung von Wasserstoff aus Abgasen mittels elektrochemischer Separation. Gegenüber anderen Verfahren liegen die Vorteile in der Skalierbarkeit der Anlagen, dem geringen Energieaufwand und der hohen Gasreinheit. Vor allem letzteres ist für die Bedarfe der Halbleiterindustrie von großer Bedeutung, um eine Kontamination der Produktionsanlagen zu verhindern.

DHBW Teilprojekt: Entwicklung eines Verfahrens für die beschleunigte Alterung der EHS und ihre Auswirkungen auf die Wasserstoffqualität

Im EH2S-Teilprojekt der DHBW steht die verfahrenstechnische Auslegung eines Hochtemperatur-Systems für die Wasserstoffseparation im Vordergrund sowie die Testung mit realen Gemischen. Aktuell wird das Abgas in der Halbleiterindustrie nach der Entfernung giftiger Bestandteile mit Luft verdünnt in die Atmosphäre entlassen. Dadurch geht auch der Wasserstoff im Abgas verloren, der einen nicht unerheblichen Anteil an den Betriebskosten der Industrieanlagen aufweist. Die Separation und Wiederverwertung des Wasserstoffs birgt Potenzial für große ökologische und ökonomische Einsparungen.

Auf dem Prüfstand der DHBW Mannheim wird ein 1 kg H2/d EHS-System, welches 80 % des Wasserstoffs bei einer Stromdichte von 0,5 A/cm2 aus typischen Gasgemischen der Industrie separieren kann. Es sollen mindestens 1 000 Betriebsstunden dargestellt werden. Hauptaugenmerk der wissenschaftlichen Untersuchungen wird die Langzeitstabilität der Zellen unter dem Einfluss der realen Gase und die Reinheit des Wasserstoffs sein.

Das Projekt wird 2,5 Jahre lang im Programm "ZIM – Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand" (BMWK Förderkennzeichen KK5598701MP3) gefördert.

Projektpartner:

Für Landwirt*innen sowie Endverbraucher*innen ökonomisch und ökologisch sinnvoll: Konzepte für mehr bezahlbare nachhaltige Lebensmittel aus der Region.

"Bio ist mir zu teuer!" – die Preisschere zwischen Discounter und Bioladen macht sich im Geldbeutel bemerkbar und nicht jede*r hat die Möglichkeit, in einem regionalen Hofladen einzukaufen. Das Projekt BiodivRegio setzt hier an und wird über den Zeitraum von vier Jahren untersuchen, inwiefern biodiversitätsfördernde landwirtschaftliche Produktion für Bauern lohnend ist und dabei erschwinglich für alle Einkommensschichten bleibt. Damit wird das Projekt Beiträge zu den Zielen des europäischen Grünen Deals leisten: zum einen Erkenntnisse zur Bewahrung und Wiederherstellung von Ökosystemen und Biodiversität und zum anderen Innovationen für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem.

Das Projekt wird dazu die gesamte Wertschöpfungskette betrachten, von der Produktion über die Verarbeitung, den Weg in den Handel und schließlich zum*r Endverbraucher*in. An den Produkten Rindfleisch und Mais-Bohnen-Gemengen wird beispielhaft untersucht, in welchem Verhältnis Ertragseinbußen bei der Ernte und der Nutzen für die Biodiversität zueinander stehen und was Endkonsument*innen bereit sind, für solche Produkte zu zahlen.

Die im Projektverlauf zu erarbeitenden Konzepte für die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Aspekte Biodiversität in Zusammenhang mit Regionalität versprechen ein hohes Transferpotenzial für die Entwicklung und Vermarktung anderer nachhaltiger Lebensmittel.

Die am Verbundprojekt beteiligten DHBW-Professoren fokussieren dabei die Akteure der unterschiedlichen Handelsstufen in Hinblick auf mögliche Neuausrichtungen von Wertschöpfungsstrukturen und im Speziellen mit der Potenzialanalyse von B2B-Plattformen. Der Studiengang Handel verfügt hierzu über ein exzellentes Netzwerk von Lebensmitteleinzelhändlern für die empirische Feldforschung und den anschließenden Transfer der Ergebnisse des Gesamtprojekts.

Mit dem Programm PAN HAW BW will das Wissenschaftsministerium innovative Forschungsfelder an den HAW erschließen und stärken. Im Mittelpunkt der geförderten Forschungsprojekte steht die Nachhaltigkeitsforschung und die Kreislaufwirtschaft, um einen Beitrag zum europäischen Green Deal, sowie zur Innovationsstrategie des Landes Baden-Württemberg zu leisten.

Projektpartner:

Fit für Hochschul-Bedarfe von morgen: Im Verbund Software-as-a-Service-Dienste (SaaS) für Forschung und Lehre optimieren und erweitern.

Bereits seit 2018 ist die bwCloud ein Landesdienst, der Forschenden, Lehrenden, Studierenden sowie allen IT-Bereichen von Hochschulen in Baden-Württemberg neben IT-Hardware auch diverse Möglichkeiten von Infrastruktur-as-a-Service-Diensten (IaaS) bzw. Plattform-as-a-Service-Diensten (PaaS) anbietet. In dieser dritten Projektrunde wollen die Partner besonders den Bereich Software-as-a-Service (SaaS) in der bwCloud ausbauen und um weitere Servicekomponenten erweitern: so z. B. bwLehrpool – eine Umgebung, um vorkonfigurierte virtuelle Arbeitsumgebungen auf Knopfdruck bereitzustellen – oder eine Anbindung an Lernmanagementsysteme zur automatisierten Bereitstellung von vordefinierten virtuellen Maschinen schaffen.

Die IT-Bedarfe für Forschung und Lehre haben sich in den letzten Jahren stark verändert und stellt die IT-Servicezentren regelmäßig vor größere Herausforderungen. Digitalisierung ist in der Hochschule relevant geworden: In der Verwaltung, der Forschung sowie der Lehre. Für Lehrinhalte zu Data Science, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Virtual Reality etc. werden neben Speicherplatz auch entsprechende Dienste zur Verarbeitung benötigt – und dies mehrfach täglich und bei paralleler Nutzung. Auch ist das Thema digitale Prüfungen in sicheren und virtuellen Umgebungen ein wachsender Bedarf innerhalb der Hochschullandschaft. Um die baden-württembergischen Hochschulen zu unterstützen, ist das Ziel des Projekts, sowohl die vor Ort betriebene IT-Infrastruktur zu entlasten oder gar zu reduzieren als auch kostengünstigere Servicedienste zur Verfügung zu stellen, als die, die es bereits am Markt gibt.

Weitere Ziele des Vorhabens sind die Verbesserung im Bereich Nachhaltigkeit bspw. hinsichtlich des Stromverbrauchs sowie eine durchgängige IT-Sicherheit auf hohem Niveau.

An der DHBW Mannheim werden durch das Enterprise Data Science Center (EDSC) bereits seit 2012 entsprechende Bedarfe für Lehre und Forschung fakultätsübergreifend über die Bereitstellung von Cloud-Ressourcen und lehrnaher Dienste gedeckt.

Projektpartner:

Das Projekt bwCloud 3 wird von 1.09.2023 bis 31.08.2027 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert.

Gefördert durch das

Beratung, Coaching, Qualifizierung und Marketing: Maßnahmen zur Förderung von Diversity in dualen Hochschulkarrieren.

Die praxis- und anwendungsorientierte Lehre der DHBW lebt vom Engagement und Wissensschatz der hoch qualifizierten Professor*innen. Gleichzeitig sieht sich die DHBW mit der Tatsache konfrontiert, dass in den nächsten Jahren rund 150 Professuren DHBW-weit (nach)besetzt werden müssen und Bewerber*innenzahlen eher rückläufig sind. Im Kampf um die besten Köpfe mit anderen Hochschulen und der Wirtschaft braucht es neue Wege in der Rekrutierung wie auch verbesserte Prozesse für die Berufungsverfahren. Daneben hat die DHBW den Anspruch, Diversity und Inklusion stärker im Hochschulalltag sichtbar und erlebbar zu machen.

Mit dem Projekt DHBW-ACC werden über einen Zeitraum von 6 Jahren geeignete Strukturen und Maßnahmen aufgebaut und etabliert, um die 'duale' Hochschulkarriere ins Rampenlicht zu rücken und zwar auch über die Grenzen von Baden-Württemberg hinweg. Chancengerechtes Marketing soll dabei die Sichtbarkeit und Attraktivität der DHBW für Personen mit unterschiedlichen, vielfältigen oder untypischen Lebens- und Bildungsbiografien erhöhen. Dies soll u. a. zur Erreichung der selbst gesteckten Ziele für die Quote des Frauenanteils beitragen. Gleichzeitig dient das neue DHBW Academic Career Center als zentrale standortübergreifende Informations- und Beratungsstelle rund um das Thema DHBW-Professur für Interessent*innen und potenzielle Bewerber*innen.

Das Pilotprojekt "Tandemprofessur" – im Sinne einer Qualifizierungsprofessur – erprobt einen neuen Rekrutierungsweg. Damit werden potenziell berufungsfähige Personen angesprochen, denen noch bestimmte Kompetenzen oder Voraussetzung fehlen, bspw. die vorgeschriebene Praxiserfahrung. Tandemprofessor*innen werden während der 4 Jahre Laufzeit mit Mentoring- und Coaching-Angeboten unterstützt. Die insgesamt 10 Tandems werden in Kooperation mit interessierten Dualen Partnern besetzt, wobei auch die Dualen Partner hierzu Förderung beim BMBF beantragen können. Das genaue Prozedere zur Besetzung wird im ersten Projektjahr festgelegt.

Alle Maßnahmen und angebotenen Services werden im Projektverlauf fortlaufend evaluiert, damit sowohl das ACC im Sinne eines Kompetenzzentrums als auch die Tandemprofessur an der DHBW nachhaltig verstetigt werden können.

Das Projekt wird vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2028 im Programm FH-Personal des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert.

Geleitet wird das Projekt von Prof. Dr. Beate Land (DHBW Mannheim) und Prof. Dr. Seon-Su Kim (DHBW Mosbach)

Projektpartner: Duale Partner werden im Rahmen der Tandem-Professur gefördert, ist aber ein eigenständiges Verfahren.

Analyse, Gestaltung und Evaluation von digitalen Medien und Technologien für eine effektive und nachhaltige Digitalisierung der Hochschullehre.

Das Projekt EdCoN – "Education Competence Network" ist ein Gesamtprojekt der DHBW, das von 2021 bis 2024 laufen wird. Es nutzt die Synergiepotenziale des State-University-Modells der DHBW, um die digitale Transformation der Lehre zu beschleunigen. Im Zentrum stehen 10 Themen zur digitalen Theorie-Praxis-Verzahnung, Online-Lehre und digitalen Studienorganisation.

An der DHBW Mannheim wird das Teilprojekt "ECC6: Learning Analytics" unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Honal umgesetzt. Es trägt der immer stärkeren Relevanz von digitalen Medien und modernen Lehr-/Lern-Technologien Rechnung. Eine effektive und nachhaltige Digitalisierung der Hochschulbildung erfordert eine präzise Analyse, entsprechende Gestaltung, strukturierte Implementation und kontinuierliche Evaluation digitaler Medien und Technologien. Learning Analytics (LA) verwendet dazu statisch und dynamisch generierte Daten, um sie in (nahezu) Echtzeit zu analysieren und zu visualisieren, mit dem Ziel der Modellierung und Optimierung von Lehr-Lern-Prozessen und Lernumgebungen. Dies ermöglicht Lernenden, ihr Lernverhalten zu reflektieren und mit dem anderer zu vergleichen. Sie erhalten zudem Feedback mit Hilfestellungen zu weiteren Schritten, die ihren Lernprozess individuell unterstützen können. Die Lehrenden werden hierbei über die Lernleistung der Lernenden informiert, sodass sie persönlichen Kontakt zu den Studierenden aufnehmen können, wenn Probleme bestehen oder den Studieninhalt individueller an die aktuellen Bedürfnisse der Lernenden anpassen können.

Ziel des Teilprojekts ist die Untersuchung des innovativen Themenfelds an verschiedenen Standorten sowie die Entwicklung neuer Wege zur Nutzung von Learning Analytics im dualen Studienbetrieb. Ferner sollen empirische Begleitstudien und Workshops rund um das Thema "Learning Analytics" durchgeführt werden und die sich daraus ergebenen Erkenntnisse innerhalb des DHBW-Netzwerks geteilt und weiterentwickelt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Projektseite.

Die DHBW internationalisieren und ihre Studierenden für den globalisierten Arbeitsmarkt rüsten: Mit mehr englischsprachigen Lehrveranstaltungen und digitaler Unterstützung bei Auslandsmobilitäten für Incomings und ausländische Dozierende.

InCoMIn ist das Nachfolgeprojekt von "Improving employability through enhanced mobility" und verfolgt weiterhin das Ziel, die Mobilität von Studierenden und Lehrpersonal sowie die Sichtbarkeit des dualen Studienmodells weltweit zu erhöhen. Gefördert wird das DHBW-weite Projekt im Programm "HAW International 2024 – 2025" vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) mit einem Budget von knapp 500.000 Euro. Die Standorte Mannheim und Karlsruhe werden über die Projektlaufzeit von zwei Jahren weitere Rahmenbedingungen für eine verbesserte internationale Mobilität schaffen. Koordiniert wird das Projekt durch Ralf Geissel unter der Projektleitung von Prof. Dr. Martin Kornmeier an der DHBW Mannheim.

Ganz zentral bei InCoMIn ist der weitere Ausbau eines Angebots von englischsprachigen Lehrveranstaltungen durch die Intensivierung bestehender und den Aufbau neuer Netzwerke zwischen der DHBW und Hochschulen weltweit. Dazu ist geplant, am Standort Karlsruhe pilothaft für die Dauer eines Semesters die Veranstaltungen des Studiengangs Wirtschaftsinformatik auf Englisch anzubieten. Ein weiterer Entwicklungsbaustein zu mehr internationaler Mobilität ist neben Studienplätzen das Angebot an Praktikumsstellen bei den Dualen Partnern für Studierende internationaler Partnerhochschulen. Hierzu gibt es bereits die im Vorgängerprojekt aufgebaute Mobilitätsdatenbank "IPSI – Internship platform for students from international partner universities of the DHBW". Auf diese Weise soll die internationale Attraktivität der DHBW bei den Incomings angekurbelt werden, um im Austausch dazu mehr Studienplätze für DHBW-Studierende an den Partnerhochschulen zu erzielen.

Für mehr englischsprachige Dozent*innen an der DHBW wird auf Basis von IPSI eine Internetplattform aufgebaut. Ziel ist es, diese Mobilitätsdatenbank zu einer umfassenden Vermittlungsplattform zwischen allen DHBW-Standorten, deren Partnerhochschulen und Dualen Partnern weiterzuentwickeln, um so tragfähige Netzwerke für Studium, Lehre, Forschung und Praxis zu fördern.

Das Projekt steht im Zeichen der Internationalisierung der gesamten Dualen Hochschule Baden-Württemberg und erweitert die Aktivitäten innerhalb der Europäischen Hochschul-Allianz EU4DUAL.

Für mehr Sprach- und Interkulturelle Kompetenzen: Internationaler Austausch der Technik-Studierenden mit der Partnerhochschule Polytech Nantes.

"Gemeinsam Theorie und Praxis" ist ein Projekt im Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMS für Studierende – BWS plus, einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Das Projekt wird über 3 Jahre mit 59.962,30 Euro unterstützt.

Insbesondere in technischen Studiengängen der DHBW kann ein längerer Auslandsaufenthalt schwer eingebaut werden, wodurch der Erwerb von Sprachkenntnissen und interkulturellen Kompetenzen oft zu kurz kommt. Mit dem Projekt „Gemeinsam Theorie und Praxis“ schafft die Fakultät Technik der DHBW Mannheim ein neues Format für internationalen Austausch mit der Partnerhochschule Polytech Nantes (Teil der Nantes Université), Frankreich, – und somit einen attraktiven Ansatz für ihre Studierenden, die gefragten Kompetenzen während des DHBW-Studiums zu erwerben.

Die Polytech Nantes ist als Partnerin für das Projekt prädestiniert, da ihr Studienprofil stark anwendungsorientiert ist und vor allem in den Studiengängen Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik und Chemische Technik einige inhaltliche Parallelen zur DHBW aufweist. Umgekehrt müssen die Studierenden der Polytech Nantes umfangreiche Industriepraktika während ihres Studiums absolvieren, welche im dualen Studium durch die Theorie-Praxis-Phasen verankert sind.

Das Projekt bietet zwei innovative Ansätze, um das Austauschprogramm attraktiv zu machen:

Absolutes Novum des Projekts ist, dass den Studierenden während des Auslandsaufenthalts ermöglicht wird, virtuell an Vorlesungen der Heimat-Hochschule teilzunehmen. Denn nicht alle Pflichtvorlesungen werden von den Partnerhochschulen gegenseitig abgedeckt. Dadurch entfällt das aufwendige – und vor allem im DHBW-Intensivstudium fast kaum mögliche – Nachholen von Vorlesungen. Des Weiteren wird mit einer Online-Börse die Praktikumsvermittlung der französischen Studierenden an duale Partnerfirmen unterstützt, sodass das jeweilige Tandem möglichst gemeinsam die Praxisphase durchlaufen und sich dazu austauschen kann. Bisher war meist nur entweder Theorie oder Praxis möglich.

Für beteiligte duale Partnerfirmen ergibt sich durch die Aufnahme eines*r französischen Studierenden als Praktikant*in die Möglichkeit, Sichtbarkeit in Hinblick auf die Anwerbung von internationalen Fachkräften zu gewinnen.

In zwei Programmdurchläufen werden die Studierenden nach einem Kick-off zur Bildung der Tandems die weiteren Phasen zusammen absolvieren: zuerst eine Theoriephase in Nantes und dann eine Theoriephase in Mannheim, an die die gemeinsame Praxisphase beim dualen Partner direkt anschließt. Während der dreimonatigen Theoriephasen werden die Studierenden jeweils mit einem Stipendium unterstützt. Jeder Programmdurchlauf endet mit einem gemeinsamen mehrtägigen Reflexionsseminar zu den gemachten Erfahrungen. Die Erkenntnisse fließen am Projektende in ein Verstetigungskonzept für dieses innovative Austauschformat.

Über das Baden-Württemberg-STIPENDIUM

Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM fördert den internationalen Austausch von qualifizierten Studierenden und jungen Berufstätigen. Seit 2001 konnten über 25.000 junge Menschen aus Baden-Württemberg Auslandserfahrungen sammeln bzw. junge Menschen aus dem Ausland konnten einige Zeit in Baden-Württemberg verbringen. Jedes Jahr werden rund 1.500 Stipendien im Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs vergeben.

Das Programm Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Studierende – BWS plus

Mit dem Programm BWS plus unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung innovative Kooperationen von Hochschulen mit anderen internationalen Institutionen. Das mit jährlich ca. 1,2 Millionen Euro dotierte Programm wurde 2011 zum ersten Mal ausgeschrieben. Seitdem wurden mehr als 80 BWS plus-Projekte an baden-württembergischen Hochschulen unterstützt.

Die Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürger*innen.

DHBW-weites Forschungsdatenmanagement für datengetriebene Innovationen innerhalb der Hochschule und den Transfer zu dualen Partnerunternehmen.

Im fakultäts- und standortübergreifenden Projekt fdm@DHBW wurden Prozesse entwickelt, um Forschungsdaten als Dienst bereitstellen zu können. Grundlage für diesen High-Level-Dienst ist das Cloud Computing Competence Center der DHBW Mannheim, das den Import und die Nutzung von Daten unterstützt. Im Projekt wurden die Anforderungen und Bedürfnisse der datenproduzierenden als auch der datenkonsumierenden Anwender*innen berücksichtigt, so z. B. auch die der Dualen Partner. Neben der technischen Realisierung hat das Projekt in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und IT-Sicherheit insbesondere auch juristische Fragestellungen (z. B. zu Datenschutz (DSGVO), Privacy, Urheberrechtsfragen, Open Access, Open Educational Resources, etc.) untersucht. Dies ist in die DHBW-Forschungsdaten-Richtlinie gemündet, um eine konforme Verarbeitung von Forschungsdaten (z. B. durch wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in Forschungsprojekten, Studierende und Professor*innen, aber auch bei Partnerunternehmen) zu gewähren.

Ziele des Vorhabens waren:

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Projektseite.

Das Projekt wurde für 3 Jahre bis zum 30.11.2025 gefördert.

Koordiniert wurde das Projekt von Prof. Dr. Harald Kornmayer an der DHBW Mannheim.

Projektpartner: Prof. Dr. Aline Ganniger (DHBW Karlsruhe)

Lesen Sie dazu folgende Newsbeiträge:

Kurze Ladezeit auf dem Firmenparkplatz für hohe Reichweite: Mit grünem Wasserstoff den Außendienst klimafreundlich gestalten.

Klimafreundliche Mobilität ist für Unternehmen, die Services beim Kunden vor Ort anbieten, eine Herausforderung: Sie müssen rechtliche Vorgaben erfüllen und gleichzeitig die Betriebskosten im Blick behalten. Hinzukommen infrastrukturelle Anforderungen: Bei E-Fahrzeugen ist vor allem die lange Ladezeit und die Reichweite unter Umständen ein Problem für den Außendienst. Eine Alternative hierzu sind Wasserstoff-Fahrzeuge, welche durch kürzere Betankungszeiten und eine größere Reichweite deutliche Vorteile aufweisen – speziell für Unternehmen mit einer größeren Außendienstflotte und einem weit verteilten Kundestamm. Allerdings besteht in Bezug auf die Mobilität mit Wasserstoff die Schwierigkeit, dass es in ganz Deutschland aktuell nur ca. 100 Wasserstofftankstellen gibt.

Mit H2F@Home wurde in einem Pilotprojekt beim Unternehmenspartner B&S Service GmbH eine lokale Wasserstofftankstelle zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um ein skalierbares System, sodass es an die Anzahl der Brennstoffzellenfahrzeuge angepasst werden kann. Die Innovation des Vorhabens: Das relativ kleine Betankungssystem sollte mittels elektrochemischen Verdichters kostengünstig und praktisch wartungsfrei kontinuierlich Wasserstoff bereitstellen.

Der dafür benötigte Wasserstoff wird auf dem Firmengelände aus der vorhanden Photovoltaik-Anlage CO2-neutral gewonnen. Somit können die Mitarbeitenden mit grünem Wasserstoff ihre deutschlandweit verteilten Kunden erreichen.

Das Projekt wurde 2 Jahre lang im Programm "Invest BW" (Förderkennzeichen BW1_5100/02) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg gefördert.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Volker Schulz

Projektpartner:

Lesen Sie dazu folgende Newsbeiträge und Pressemeldungen:

Weniger Kondensation bei höherer Leitfähigkeit: Entwicklung eines Lackes und eines Aufsprühverfahrens zur Verlängerung der Lebensdauer von Brennstoffzellen.

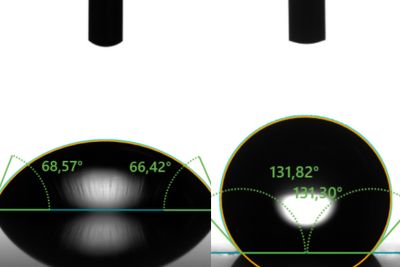

Brennstoffzellen wandeln chemische in elektrische Energie ohne Abgasproduktion um und stellen einen der größten Hoffnungsträger für die deutsche Energiewende dar. Eine Zelle besteht aus einer elektrisch leitfähigen Gasdiffusionslage (GDL), einer semipermeablen Membran und Bipolarplatten, die in Reihe geschaltete Zellen als beidseitige Elektroden verbinden und das Gaszufuhrsystem darstellen. Ein häufig auftretendes Problem ist, dass vor allem auf der Kathodenseite, wo Wasser als Reaktionsprodukt entsteht, sich dieses anlagert und Gaskanülen und die GDL verstopft – mit einer kleineren Leistung und Lebensdauer als Folge.

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines Nassbeschichtungsverfahrens der Bipolarplatten mittels einem aufgesprühten Lacksystem, u. a. bestehend aus beigemischten hydrophoben PTFE (Polytetrafluorethylen) und hoch leitfähigem Füllstoff. Dadurch wurde der Benetzungswinkel von Wasser auf der Oberfläche der Platte bis nahe dem Lotus-Effekt erhöht und die Leitfähigkeit hochgehalten. Zusätzlich wurde die Korrosionsbeständigkeit deutlich verbessert. Dies ermöglichte einen gesteigerten Wirkungsgrad und eine Verlängerung der Lebensdauer von Brennstoffzellensystemen.

Das Projekt wurde 2 Jahre lang im Programm "Invest BW" (Förderkennzeichen BW1_4059/02) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg gefördert.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Thomas Klenk

Projektpartner:

Nachhaltige Stärkung des KI-Know-how für KMU in der Metropolregion Rhein-Neckar: Unterstützungsangebote der DHBW Mannheim zur Erfassung und Auswertung von massiven Datenmengen.

Das KI-Lab DIANA – Datenintensive Anwendungen für Automation war ein fakultätsübergreifendes Wissenstransferprojekt, bei dem die DHBW Mannheim ihre Expertise in die Metropolregion eingebracht hat und Teil eines landesweiten Netzwerkes von regionalen KI-Labs wurde. Aufbauend auf der Expertise und der Cloud-Computing-Infrastruktur stellte das KI-Lab DIANA eine strategische Erweiterung dar, um Projekte auf dem Gebiet Data Science für Automation durchzuführen. Des Weiteren wurde im Projekt ein E-Learning-Kompetenzkurs "Datenintensive Anwendungen für Automation" konzipiert und zur Verfügung gestellt sowie weitere Unterstützungsangebote für Digitalisierungs- und KI-Bedarfe besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) realisiert. Hauptziel des KI-Labs war, die Kompetenz von KMU in der Erfassung und Auswertung von massiven Datenmengen zu stärken, um beispielsweise Optimierungspotenziale in Produktionsprozessen zu erkennen.

Ganz im Sinne eines Reallabors wurde eine Co-Creation-Arbeitsgemeinschaft aufgebaut, bestehend aus KMU und im Segment Data Science etablierten Dualen Partnern. Mit dem Netzwerk und dem KI-Lab DIANA als Innovations- und Experimentierraum für Duale Partner und interessierte Unternehmen stärkt die DHBW Mannheim das KI-Know-how in der Metropolregion Rhein-Neckar nachhaltig.

Interessant war die Zusammenarbeit mit dem Projekt DIANA für KMU, die

Mit dem Förderprogramm "Regionale KI-Labs – Aktionsprogramm KI für den Mittelstand" trägt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg der Künstlichen Intelligenz als Schlüsseltechnologie Rechnung. Darin förderte es 16 regionale KI-Labs in Baden-Württemberg mit 3,1 Mio. Euro. Die geförderten Projekte sollten die Anwendung und Kommerzialisierung von KI im Mittelstand und dabei besonders KMU branchenübergreifend unterstützen. Das KI-Lab DIANA wurde von 1.7.2022 – 31.12.2024 mit rund 189.000 Euro gefördert.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Bozena Lamek-Creutz, Prof. Dr. Bernhard Drabant

Lesen Sie dazu die folgende Pressemeldung:

Das Projekt VC-PEM verfolgte einen innovativen Ansatz zur Kühlung von Proton Exchange Membrane (PEM) Brennstoffzellen, in denen durch die elektrochemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff Strom und Wärme erzeugt wird. Das Anwendungsgebiet von PEM-Brennstoffzellen ist äußert vielfältig: Mit Leistungen von wenigen Watt bis zu mehreren Hundert Kilowatt reicht der Einsatz von Systemen zur Notstromversorgung über Flurförderfahrzeuge bis hin zu Blockheizkraftwerken und Brennstoffzellenbussen. Die Kühlung erfolgte bisher mit Umlauftechniken, die in Bezug auf Platzbedarf, Gewicht und Effizienz ungünstig sind.

Im Rahmen des Projektes sollten mittels additiver Fertigung sogenannte Vapor-Chambers entwickelt werden, die an die Bauform der Brennstoffzelle angepasst und vollständig in die Bipolarplatten der PEM-Brennstoffzelle integriert wurden. Damit handelt es sich nicht mehr um röhrenförmige, platzeinnehmende Teile, sondern um „flache Heatpipes“, wobei der Flüssigkeitstransport über strukturierte Oberflächen erfolgt.

Für eine Kommerzialisierung der Projektergebnisse steht der stationäre Einsatz von PEM-Brennstoffzellen als Heizkraftwerke im Mittelpunkt, da hier die effiziente Nutzung der Abwärme den Wirkungsgrad der Anlagen deutlich erhöht. Gleichzeitig wurde durch die effizientere Kühlung eine längere Lebensdauer und somit eine höhere Wirtschaftlichkeit der PEM-Brennstoffzellen erwartet.

Das Projekt wurde zwei Jahre lang im Rahmen der DHBW Forschungsförderlinie 2020 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert und ist seit dem 31.03.2024 abgeschlossen.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Volker Schulz

Projektpartner:

Lesen Sie dazu folgende Newsbeiträge:

Wasserstoff wird in verschiedensten industriellen Prozessen verwendet, ohne verbraucht zu werden, beispielsweise bei SiC-Bauteilbeschichtung sowie Solarzellen- und Halbleiterproduktion. Der benutzte Wasserstoff wird von giftigen bzw. umweltschädigenden Stoffen befreit und dann zumeist verdünnt ohne jegliche Nutzung in die Umwelt entlassen. H2-Recycling ist bisher nur für den großtechnischen Maßstab konzipiert. Ziel dieses Projektes war es, eine innovative Technologie zum Wasserstoffrecycling zu demonstrieren, einschließlich Wirtschaftlichkeits-, Sicherheits- und Risikoanalyse – nämlich die elektrochemische Kompression (EHC), die eine gleichzeitige Aufreinigung und Komprimierung von H2 beinhaltet. Sie besitzt den Vorteil, dass der zu reinigende Gasstrom atmosphärisch und bei Umgebungstemperatur in die Anlage eintreten kann und anschließend gereinigt sowie komprimiert austritt. Das Verfahren benötigt weniger Energie als eine Reinigung durch Membranen oder Druck- bzw. Temperaturwechselverfahren, gefolgt von einer mechanischen Kompression. Das ökonomische Potenzial der EHC ist je nach Kosten für H2 und weiteren Randbedingungen am Produktionsstandort sehr groß. Umweltseitig entfallen die CO2-Emissionen von H2-Produktion (heute überwiegend aus Erdgas) und H2-Transport.

Das Projekt fokussierte sich auf den Prozess der SiC-Beschichtung von keramischen und metallischen Werkstoffen und Epitaxie von III-V Halbleitern, z. B. für Solarzellen und LEDs. Es wurde im industrierelevanten Forschungsumfeld eine Anlage aufgebaut, die typischen Flüssen von Produktionsanlagen entspricht. Das Gas sollte so weit aufgereinigt werden, dass es wieder im selben Prozess eingesetzt werden kann. Zudem wurde die Sektorkopplung durch Nutzung des recycelten H2 für Brennstoffzellenfahrzeuge untersucht. Die DHBW Mannheim hat dabei die Projektaufbauten und Versuchsläufe wissenschaftlich begleitet sowie die Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt.

Das Projekt wurde zwei Jahre lang vom BMWK im 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung gefördert und ist seit 31.12.2023 abgeschlossen.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Sven Schmitz

Projektpartner:

Lesen Sie dazu folgende Newsbeiträge und Pressemeldungen:

Programm zur Förderung des akademischen Mittelbaus und Stärkung von Forschung, Innovation und Transfer an der DHBW: Mit der DHBW-internen Förderung des Innovationsprogramm Forschung wurden die Durchführung von Promotionen in Kooperation mit Universitäten bzw. Hochschulen mit Promotionsrecht gefördert sowie Forschung, Innovation und Transfer an der DHBW gestärkt.

Folgende Ziele standen im Mittelpunkt:

Von den durch die Förderung insgesamt 41 neu geschaffenen Stellen für kooperative Promotionsprojekte, konnte Mannheim die pro Studienakademie max. Anzahl von 6 Stellen einwerben. Die Promotionsprojekte wurden für 3 Jahre gefördert.

Die Stellen wurden wie folgt besetzt:

Lesen Sie dazu folgenden Newsbeitrag:

Die DHBW-Standorte Heilbronn und Mannheim erarbeiteten in diesem Projekt verschiedene Verfahren zur Studierendenauswahl für die Fakultäten Wirtschaft und Technik, um standortübergreifend Duale Partner im Bewerbungsprozess zu unterstützen:

Die Auswahlverfahren sollen Dualen Partnern über ein Online-Portal zur Verfügung gestellt und flexibel auf individuelle Unternehmensgegebenheiten angepasst werden. Darüber hinaus wurde ein umfangreiches Beratungs- und Schulungsangebot entwickelt. Das Projekt wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Programm Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg (FESt-BW) – Förderlinie 4 "Eignung und Auswahl" von November 2019 bis Juni 2022 und anschließend vom DHBW-Präsidium gefördert.

Wissenschaftliche Leitung: Dipl.-Psych. Gerda Schuster

Elektrofahrräder, Elektroroller und E-Scooter sind bereits Teil des Stadtbildes geworden. Bei kleinen Motorrädern, sog. Leichtkrafträdern, ist die Entwicklung im Elektrosektor gerade im Gange. Aber ein Leichtkraftrad mit Brennstoffzellenantrieb – das ist Neuland!

Mit dem Projekt Pocket Rocket H2 hat die DHBW Mannheim zusammen mit dem Partner SOL Motors GmbH ein Konzept zur Integration eines Brennstoffzellenantriebs in elektrische Zwei- und Dreiradfahrzeuge entwickelt und Schlüsselkomponenten als Demonstrator aufgebaut und getestet. Dabei wurden mehrere Varianten zum möglichen Einsatz einer Brennstoffzelle in der bislang batterieelektrisch betriebenen Pocket Rocket untersucht. Der Blick wurde zum einen auf die Wirtschaftlichkeit des Brennstoffzellenantriebs, sprich höhere Reichweite ohne verhältnismäßig höhere Kosten, gerichtet. Zum anderen sollte die wasserstoffbetriebene Version Pocket Rocket H2 ggü. der Pocket Rocket nicht wesentlich größer werden, um die positiven Fahreigenschaften zu erhalten. Somit galt es auch, Herausforderungen bei der Integration in den Fahrzeugrahmen zu meistern.

Das Projekt war als einer der Sieger in der InnovationChallenge Mobilität und Produktion hervorgegangen, die 2021 vom Innovationscampus Mobilität der Zukunft ausgerichtet wurde. Das Förderformat ist speziell auf kleine Unternehmen zugeschnitten und wird in einem schnellen Verfahren durchgeführt. Innovationsorientierte Unternehmen konnten ihre Challenges einreichen, auf die sich dann wiederum Hochschulen mit ihren jeweiligen Lösungsansätzen bei einem Hackathon bewarben. Hier konnte sich die DHBW Mannheim beim Pitch für die Challenge der SOL Motors GmbH gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen. Beim anschließenden Bieterverfahren behauptete sich dann auch noch das Projekt selbst gegen zahlreiche Konkurrenten. Die Pocket Rocket H2 war somit eines von insgesamt 7 Kooperationsprojekten, die 16 Monate lang vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Förderung erhielten. Das Projekt ist seit dem 31.07.2023 abgeschlossen.

Die Ergebnisse finden Sie in der Pressemeldung vom 20.09.2023.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Volker Schulz

Projektpartner:

Große, unstrukturierte Datenmengen zu analysieren und zu bewerten: Im digitalen Zeitalter die zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Wissenschaft und Wirtschaft. Daher benötigen immer mehr mittelständische Unternehmen kompetente Fachkräfte, die das Potenzial digitaler Daten für den Unternehmenserfolg erkennen und nutzen können. Genau hier lag das Ziel des Projekts "Data Literacy und Data Science für den Mittelstand" – die Kompetenz des Mittelstands in der Erfassung und Auswertung von massiven Datenmengen zu stärken, um aus den gewonnenen Daten die richtigen Schlüsse für die Unternehmen zu ziehen. Dafür entwickelten 9 Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg – darunter die DHBW Mannheim und das Center for Advanced Studies (CAS) der DHBW – in dem gemeinsamen Projekt neue Schulungs- und Qualifizierungsangebote bestehend aus unterschiedlichen Bildungsformaten (Online- und Präsenzelemente), die insbesondere die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) adressierten. Durch die enge Kooperation mit zahlreichen Dualen Partnern (ein Großteil davon KMUs) und den bestehenden, hochaktuellen Studiengängen in den Bereichen Data Science und Digitale Geschäftsmodelle bündelt die DHBW Mannheim wesentliche Kompetenzen für dieses Projekt. Gemeinsam mit dem CAS – dem Experten für Master-Angebote und berufsbezogene Weiterbildungen auf Hochschulniveau – beteiligte sich die DHBW Mannheim an der Konzeption und Entwicklung von Modulen, die mittlerweile am CAS angeboten werden. Außerdem ermöglichte das Enterprise Date Science Center (EDSC) der DHBW Mannheim durch die Bereitstellung einer individualisierten, virtualisierten und skalierbaren Umgebung umfangreiche Datenanalysen von Unternehmenspartnern.

Weitere Beteiligte des Konsortiums: Universität Ulm (Leitung), Technische Hochschule Ulm, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Mannheim, Hochschule Furtwangen, Hochschule Albstadt-Sigmaringen und Hochschule Biberach, die Hochschule der Medien in Stuttgart. Als externer Partner unterstützt die SICOS GmbH, ein Spezialist für Simulationen und Big Data.

Das Projekt "Data Literacy und Data Science" wurde bis Ende 2021 mit knapp einer Million Euro aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Eine weitere Million Euro steuerten das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und die Projektpartner jeweils hälftig bei.

Vertiefende Informationen finden Sie auf der Projektseite.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Harald Kornmayer, Prof. Dr.-Ing. Dennis Pfisterer, Prof. Dr. Bernhard Drabant, Prof. Dr. Sebastian Ritterbusch

Ansprechperson am DHBW CAS: Bernd Stadtmüller

Lesen Sie dazu folgende Newsbeiträge:

Im Fokus des Projekts stand die Frage: Wie kann man in Unternehmen einen Generationenwechsel besser gestalten, ohne Innovationspotenzial durch die Lücke im Erfahrungswissen zu verlieren? Denn die Realität ist, dass bei Wechseln von Stellenbesetzungen regelmäßig eine Reihe von Qualifikationen nicht auf die nachfolgenden Personen übertragen werden und erst wieder neu aufgebaut werden müssen. Die Lücke im Erfahrungswissen hat direkte und meist negative Auswirkungen auf die Innovationsleistung eines Unternehmens und damit zugleich auf den innovativen Output des Wirtschaftsstandorts Deutschland und Europa.

Die Lösungsidee: eine „Qualifikationsmatrix“. In einer Software werden Stellen- und Personenprofile regelmäßig gepflegt. Für die Stellenprofile sind alle relevanten Qualifikationen vermerkt. Jede Person wird durch einen Datensatz repräsentiert, der neben fachlichen auch persönliche Informationen enthält. Es werden hier nicht nur die objektiven „prüfbaren“ Qualifikationen geführt, sondern auch solche berücksichtigt, die durch das Ausüben einer Tätigkeit erworben wurden (z. B. Führungssituationen oder Rollen). Darüber hinaus werden weitere Attribute (z. B. Interessen) über die Person erstellt. Mit Hilfe dieser Attribute erfolgt ein möglichst passgenaues Matching zwischen Stelleninhaber*in und potenziellem*r Nachfolger*in. Nicht nur das Qualifikationsniveau der Stellennachfolger*innen wäre höher, diese Vorgehensweise hätte außerdem das Potenzial, Entscheidungsprozesse objektiver und Arbeitsumgebungen multikultureller sowie vielfältiger (Diversity) zu gestalten, was einen Weg zu Chancengleichheit und einer toleranten Gesellschaft darstellen könnte.

Die Jubiläumsinitiative Wirkung hoch 100 des Stifterverbandes bringt 100 herausragende Ideen für bessere Bildung, Wissenschaft und Innovation mit Expert*innen und Partner*innen zusammen. Das Projekt „Generationenwechsel smart gestalten“ wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Thilo Gamber, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen an der DHBW Mannheim, und der iCombine UG realisiert. Es konnte sich in der Kategorie „Innovation“ durchsetzen. Die Projekte erhielten neben einer finanziellen auch eine praktische Unterstützung durch den Stifterverband in Form von Coachings und Netzwerkangeboten zur weiteren Entwicklung der Innovationsidee.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Thilo Gamber

Lesen Sie dazu folgende Newsbeiträge:

Das Ziel des ZIM-Kooperationsprojektes war die Entwicklung eines Temperaturwechselprüfstandes für E-Mobilitätsanwendungen, der neuen Prüf- und Umweltanforderungen gerecht wird. Das Ergebnis sollte ein autarker Prüfstand mit Wärmeintegration sein. Das Entwicklungsprojekt wurde zusammen mit der Firma KST-Motorenversuch GmbH & Co. KG aus Bad Dürkheim durchgeführt.

Das Teilprojekt der DHBW Mannheim umfasste die Entwicklung einer dynamischen Kältemaschine, die mit dem natürlichen Kältemittel CO2 arbeitet. Dieses Kältemittel ist im Vergleich zu den bisher üblichen fluorierten Kohlenwasserstoffen besonders klimafreundlich, außerdem unbrennbar und im Wesentlichen ungiftig. Für die Temperaturwechseluntersuchungen musste die Kältemaschine über einen weiten Temperaturbereich eine konstante Abkühlrate darstellen. Dazu sollte sie dynamisch über einen weiten Temperaturbereich eine annähernd konstante Kälteleistung erbringen und zyklisch betrieben werden. Damit sollte sie effizienter arbeiten als bisherige Kältemaschinen, die eine konstante Temperatur darstellen und höhere Temperaturen durch Zuheizen erreichen.

Für eine beschleunigte Abkühlung sollte zusätzlich in der Klimakammer Trockeneis zerstäubt werden. Damit dieses gleichmäßig verteilt wird und keine sogenannten Cold Spots entstehen, wurden CFD-Simulationen der Klimakammer durchgeführt, die die Verdampfung des Trockeneisschnees berücksichtigten. Hierfür mussten neue Algorithmen programmiert werden, da übliche CFD-Systeme hierfür keine Module zur Verfügung stellen.

Um auch die Aufheizphase energetisch optimal zu gestalten, sollte die Abwärme der Kältemaschine latent zwischengespeichert werden, damit sie für die Aufheizphase genutzt werden kann. Das sollte eine elektrische Zuheizung weitgehend unnötig machen.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Arndt-Erik Schael

Gefördert wurde das gemeinsame Projekt zwischen der DHBW Mannheim und KST Motorenversuch GmbH & Co. KG über 2 Jahre durch das "Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM", einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), das besonders auf mittelständische Unternehmen ausgerichtet ist.

Am 31.12.2019 endete nach 3 Jahren die Laufzeit des von der Europäischen Kommission mit 2 Millionen Euro geförderten Projektes MEMPHYS. Bei MEMPHYS (MEMbrane based Purification of HYdrogen System) handelt es sich um ein System, das Wasserstoff mit einer Membran reinigen kann. Bei diesem Projekt hatte zumeist die DHBW Mannheim die Konsortialführerschaft inne und koordinierte damit 6 Partner aus 5 europäischen Ländern:

Das Reinigungssystem nutzt dabei die Technologie der elektrochemischen Wasserstoffkompression, die eine gleichzeitige Reinigung und Kompression des Wasserstoffes ermöglicht. Z. B. kann mit dieser Technologie Wasserstoff aus Industrieabgasen recycelt werden, der sonst ungenutzt an die Umgebungsluft abgegeben wird. Die Funktionalität dieser Technologie wurde vorher im Labor bereits bewiesen, die Aufgabe des Projektes war nun, technische und wirtschaftliche Kenngrößen zu verbessern, um einer Marktreife näher zu kommen.

Neue Erkenntnisse für die Nutzung von Brennstoffzellen

Verschiedene Parameter konnten optimiert und der Betrieb deutlich stabilisiert werden. Der Energieverbrauch des Systems wurde deutlich gesenkt und die Rückgewinnungsrate konnte zeitweilig auf 95 % erhöht werden. Darüber hinaus wurde beispielsweise durch veränderte Katalysatoren und eine Ozonreinigung des Katalysators die Abtrennung von Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff ermöglicht. Ohne diese neue Erkenntnis würde der Katalysator nach einer Stunde Betrieb zerstört sein. Die gewonnenen Ergebnisse helfen auch der Nutzung von Brennstoffzellen, da diese das gleiche Funktionsprinzip und die gleichen Komponenten verwenden.

Erfolgreich in der CO2-Reduzierung

Das Projekt konnte einen Beitrag leisten, um die Reduktion der Kohlendioxidemissionen (CO2) in der EU voranzutreiben. Die Rückgewinnung von Wasserstoff aus verschiedenen wasserstoffhaltigen Quellen mit dem MEMPHYS-System ersetzt die Produktion von neuem Wasserstoff, der heutzutage meist durch Reformierung von fossilen Kohlenwasserstoffen gewonnen wird. Somit können direkt CO2-Emissionen eingespart werden.

Zusammenarbeit mit DHBW-Forschungscluster Elektrochemie (ELCH)

Neben umfangreichen Messungen im Wasserstofflabor in Eppelheim wurde durch das Team des DHBW-Forschungsclusters Elektrochemie (ELCH) die Kommunikation und Veröffentlichung der Ergebnisse betreut, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt sowie eine Marktpotenzialanalyse erstellt. Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Sven Schmitz aus dem Studiengang Mechatronik gehörten Linda Schorer, Christian Geml und Wilhelm Wiebe zu den erfolgreichen MEMPHYS-Mitarbeiter*innen.

In einer Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser. Hierbei entsteht elektrische Energie und Wärme. Vom Prinzip ganz einfach, in der praktischen Umsetzung sind dabei aber einige technische Herausforderungen zu bewältigen, da Wasserstoff und Sauerstoff kontrolliert an einem Platinkatalysator zusammengeführt werden müssen und gleichzeitig das entstehende Wasser entfernt werden muss. Bei sogenannten PEM-Brennstoffzellen wird dies durch eine Polymermembran gewährleistet, die beidseitig von einer Gasdiffusionsschicht umgeben ist.

In einer studiengangsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Prof. Dr. Volker Schulz (SG Maschinenbau) und Prof. Dr. Sven Schmitz (SG Mechatronik) wurde ein Konzept zur Optimierung der Gasdiffusionsschicht der PEM-Brennstoffzelle entwickelt. Kernpunkt war hierbei die Gasdiffusionsschicht gezielt als poröses Metall, ähnlich einem Schwamm, zu designen und im sogenannten Micro-3D-Druck herzustellen. Als kooperativer Projektpartner zur Herstellung der 3D-Microstrukturen konnte die Firma 3D MicroPrint GmbH in Chemnitz gewonnen werden. Die 3D MicroPrint GmbH entwickelt und produziert 3D-Drucker für das Lasersintern von Metallpulvern. Außerdem betreibt 3D MicroPrint eine eigene Fertigung auf diesen Maschinen. Der Fokus liegt auf dem Micro-3D-Druck, wobei Strukturen mit Wandstärken kleiner als 30 µm hergestellt werden können. An der DHBW Mannheim erfolgten im Projekt zum einen die Berechnung optimierter Gasdiffusionsschichten durch numerische Simulationen unter der Leitung von Prof. Schulz. Zum anderen wurden die modifizierten Brennstoffzellen auf den in Eppelheim vorhandenen Prüfständen von Prof. Schmitz getestet.

Einer breiten Markteinführung der PEM-Brennstoffzelle für Brennstoffzellenfahrzeuge oder zur mobilen und stationären Versorgung mit Strom und Wärme, stehen heute mehrere Nachteile entgegen. Diese sind vor allem die zu hohen Kosten, die zu geringe Leistungsdichte und die zu kurze Lebensdauer der Brennstoffzelle. Ziel des Projektes war daher durch das neue Herstellungsverfahren eine deutliche Verbesserung der Leistungsdichte und der Lebensdauer – bei vergleichbaren Kosten – zu erreichen.

Gefördert wurde das gemeinsame Projekt zwischen der DHBW Mannheim und 3D MicroPrint GmbH über 2 Jahre durch das "Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM", einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), das besonders auf mittelständische Unternehmen ausgerichtet ist. Das größte Hemmnis für Innovationsprojekte bei KMU ist der Mangel an finanziellen Ressourcen. Das Förderprogramm des ZIM wollte hier Abhilfe schaffen, indem mit der Förderung Aktivitäten zur Steigerung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit angestoßen werden sollten. Generelles Ziel der Projektförderungen in ZIM ist die Markteinführung eines innovativen Produkts, einer technischen Dienstleistung oder eines verbesserten Produktionsverfahrens. Die im Projekt geplante Optimierung von PEM-Brennstoffzellen durch additive Fertigung einzelner Komponenten besitzt ein sehr hohes Innovationspotential, sodass mit Beginn des Projekts eine Patentanmeldung geprüft wurde.

Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Volker Schulz, Prof. Dr.-Ing. Sven Schmitz

Auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) aus dem handwerksnahen Umfeld stehen heute im globalen Wettbewerb. Die Grundlage für einen langfristigen Erfolg bildet dabei das Qualitätsversprechen für individualisierte Produkte. Die Sicherstellung der Qualität über Jahre hinweg erfordert den Aufbau von automatisierten Qualitätssicherungsketten basierend auf modernen, vernetzten Technologien. Im Projekt AQUASI wurden in Kooperation mit der Firma Rombach Bauholz+Abbund GmbH aus Oberhamersbach Entwicklungen im Bereich nachhaltiger und ökologischer Holzhäuser (genauer dem Produkt: Nur-Holz) vorangetrieben und getestet. Die Basis für den Aufbau informationstechnisch unterstützer Qualitätsmaßnahmen bildeten Daten aus Produktionsnetzwerken sowie von im Produkt eingebauten Sensoren. Diese Daten wurden für Wartungseinsätze mit Wearables bereitgestellt – hier koopierte die DHBW Mannheim mit der Firma teXXmo in Böblingen.

Die automatisierte Verarbeitung der Informationen ohne menschliches Zutun wird helfen, Qualitätsentscheidungen durch den Menschen vorzubereiten. Durch Einbindung von Design, Produktion, Auslieferung und Vertrieb entstehen neue proaktive Wartungsmodelle und Servicekonzepte, und damit auch neue Geschäftsmodelle für KMU. Durch den Einsatz von Wearables wird die Interaktion Mensch-Maschine respektive Mensch-Wissensdatenbank innovativ gestaltet, indem z. B. Unterstützungsmöglichkeiten des Menschen und der Einsatz neuer Medien zur Qualifikation und Qualitätssicherung untersucht werden. Die im Projekt entstehende Plattform wurde als Open Source realisiert und steht auch in Zukunft zum Aufbau von automatisierten Qualitätssicherungsketten für KMU aller Branchen zur Verfügung.

Projektleitung: Prof. Dr. Harald Kornmayer

Defizite in Mathematik sind die Hauptursache für den Großteil der Studienabbrüche in MINT-Studiengängen. Um die Abbruchquote abzumildern, wurden bereits im Gemeinschaftsprojekt optes der DHBW Mannheim Mathematik-Übungen für ein Selbststudium entwickelt und getestet. Online-Lehre und digitale Angebote bieten vielfältige Möglichkeiten, ein Lernen mit individuellen Geschwindigkeiten zu unterstützen und Probleme der einzelnen Lernenden zu adressieren. Eine Erkenntnis aus der pandemiebedingten Online-Lehre war jedoch auch, dass es insbesondere Studierenden mit größeren Mathematikdefiziten schwerfällt, sich ohne persönliche Betreuung zu organisieren und zu motivieren.

Mit dem Projekt EduFIT des ZeMath wurde ein neues Blended-Learning-Angebot konzipiert: ein digital unterstütztes Lernangebot parallel und ergänzend zu den Tutorien der Mathematik-Vorlesungen. Die digitalen Übungen für Studierende der DHBW Mannheim helfen, die Problemfelder der Studienanfänger*innen aufzudecken und dadurch die Grundlagenausbildung in der Mathematik zu stärken. Mit der Entwicklung von innovativen digitalen Inhalten und Übungsaufgaben zur differenzierten Analyse der Leistungsstände wurde den heterogenen Lernbedarfen der Studierenden Rechnung getragen. Der dazu eingesetzte Fragetyp STACK – also einer, bei dem die Antworten und mathematische Formeln selbst eingegeben werden können, anstatt zwischen vorgegebenen Antwortoptionen zu wählen – bot die Möglichkeit, sowohl komplexe Aufgaben zu erstellen als auch ein mehrstufiges Feedback zu erzeugen. STACK kann häufig gemachte Fehler erkennen und den Studierenden weitere Lern- und Übungshinweise geben. Die digitale Unterstützung entlastet die Tutorien, da Standardfehler nicht mehr im Plenum diskutiert werden müssen und so mehr Zeit für individuelle Fragen und eine bedarfsgerechte Betreuung bleibt.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Reinhold Hübl

Das Projekt wurde bis 29.02.2024 mit einer Summe in Höhe von 299.900,00 Euro von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre im Programm "Freiraum" gefördert. Dieses Förderprogramm bietet Hochschullehrenden die Möglichkeit zur Konzeption und Testung neuer Lehrformate mit hohem Innovationspotenzial.

Gemeinsam mit der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelte die DHBW Mannheim das Lernmodul "Digitale Transformation am Beispiel des Onlinezugangsgesetzes" für die hochschulübergreifende digitale Lernplattform eGov-Campus. Auf dieser werden Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von deutschen Hochschulen rund um das Thema E-Government / Verwaltungsinformatik gebündelt. Beschäftigte im öffentlichen Sektor können sich dieses Know-how in Form eines Studiums oder einer Weiterbildung aneignen.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) beinhaltet eine Verpflichtung des Bundes und der Länder, die Services ihrer ca. 20.000 Verwaltungen über Onlineportale anzubieten. Zentrale Aspekte bei diesem E-Government-Vorhaben in Deutschland sind neben einer intelligent vernetzten Verwaltung bspw. die Rolle des Rechts oder Aspekte der Organisations- und Kompetenzentwicklung.

Das entwickelte Lehrmodul vermittelt den Studierenden am eGov-Campus vor allem grundlegende Wissens- und Kompetenzbausteine für die aktive Gestaltung einer digitalen öffentlichen Verwaltung. Mit einem interdisziplinären Ansatz werden die mit der OZG-Umsetzung einhergehenden Chancen und Herausforderungen beleuchtet. In (interaktiven) Sessions wird der rechtliche Rahmen ebenso wie die notwendige (Daten-)Infrastruktur, die kooperative und mehrere Ebenen übergreifende Umsetzung sowie die Implementierung in den Verwaltungen gemeinsam mit den Studierenden erschlossen.

Projektleitung DHBW Mannheim: Prof. Dr. Ralf Daum

Der "eGov-Campus – Bildungs- und Weiterbildungsplattform eGovernment" ist ein Projekt des IT-Planungsrates von Bund und Ländern unter Federführung des Landes Hessen. Das Projekt wurde bis 31.12.2021 von der Föderalen IT-Kommission (FITKO) im Programm IT-Planungsratprojekt Bildungsplattform eGovernment gefördert.

Gemeinsames Projektziel der Universitätsbibliothek Mannheim, der Bibliothek der Hochschule Mannheim und der Bibliothek der DHBW in Mannheim war es, das Angebot an den einzelnen Bibliotheksstandorten zu verbessern und die wechselseitige Bibliotheksnutzung zu optimieren. Auf diese Weise konnte für den Hochschulstandort Mannheim ein deutlicher Qualitätssprung in der bibliothekarischen Informationsinfrastruktur erreicht werden. Unter Federführung der Universitätsbibliothek Mannheim wurden in den 3 Bibliotheken moderne Design-Thinking-Umgebungen eingerichtet, welche kreatives und experimentelles Lernen unterstützen und innovative Lernräume schaffen. Ferner entstand ein gemeinsames Schulungskonzept zur Vermittlung von Informationskompetenz.

Im Rahmen dieses Projekts hat die DHBW Mannheim die in räumlicher Nähe zur Bibliothek gelegenen Hörsäle SAP und Lidl, die eine Gesamtfläche von 220 m² umfassen, in ein modernes Learning Center mit Design Thinking Lab und Seminar Lounge umgestaltet.

Teil-Projektleitung DHBW Mannheim: Frank Krosta

Das Projekt wurde bis zum 31.12.2021 mit 400.000 Euro aus dem landesweiten Förderprogramm "BW-BigDIWA – Wissenschaftliche Bibliotheken gestalten den digitalen Wandel" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert.

Das Projekt UML wurde im Rahmen der Förderlinie 2 "Lehr- und Lernlabore" des Förderprogramms "Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg (FESt-BW)" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Unterstützt wurde die Entwicklung innovativer Lehr- und Lernformate sowie des forschungs- und projektbezogenen Lernens, um zu einem nachhaltigen Studienerfolg zu verhelfen und um einen multiperspektivischen Blickwinkel sowie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Andrea Honal

Weitere interdisziplinäre Studienprojekte werden im Zentrum für Interdisziplinäre Lehre und Forschung (INDIS) realisiert.

Lesen Sie dazu folgende Newsbeiträge:

Die DHBW Mannheim war seit 2012 im Hochschulverbundprojekt optes – Optimierung der Selbststudiumsphase. Das Gemeinschaftsprojekt wurde von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der Technischen Hochschule Ostwesfalen-Lippe und vom Verein ILIAS open source e-Learning e. V. in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg realisiert. Das Projekt wurde im Rahmen des Qualitätspakts Lehre (QPL) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Dank der 2. Förderphase konnte das Projekt bis 31. März 2021 weitergeführt werden.

Das Projekt optes hatte zum Ziel, die Fähigkeit der Studierenden zum Selbststudium in Mathematik-affinen Grundlagenfächern zu verbessern. Dazu sollte die Heterogenität im mathematischen Grundlagenwissen von Studienanfänger*innen ausgeglichen und die Abbruchquoten in den MINT-Fächern durch eine verbesserte Betreuung in der Selbststudiumsphase reduziert werden.

Die Angebote von optes erstreckten sich auf folgende Bereiche:

Das Projektmanagement von optes war an der DHBW Karlsruhe angesiedelt, die Dissemination lag beim Verein ILIAS open source e-Learning e. V.

Die Lerninhalte und Betreuungskonzepte für das gesteuerte Selbststudium der Mathematik wurden zunächst an der jeweils zuständigen Hochschule entwickelt und als Pilot erprobt. Im nächsten Schritt erfolgte die Einführung bei den anderen Hochschulen im Projektverbund (Rollout). Schließlich konnten im Rahmen der Verstetigung auch andere Hochschulen, die nicht zum optes-Verbund gehören, die entwickelten Angebote kostenfrei übernehmen und weiter optimieren.

Informationen rund um optes sowie die im Projekt erstellten Materialien und Lern- und Übungsangebote finden Sie auf der Projektseite.

An der Studienakademie Mannheim war Prof. Reinhold Hübl für die Entwicklung von mathematischen Selbsttests für das optes Teilprojekt "Formatives eAssessment und Propädeutik" verantwortlich.

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Das Projekt wurde im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „FH-Personal, Konzeptphase“ gefördert, mit der Maßgabe, ein spezifisches Personalgewinnungskonzept für die besonderen Bedürfnisse der DHBW zu erarbeiten. Da der Gesundheitsbereich eine Wachstumsbranche der Zukunft darstellt, wurde dies an der DHBW als ein strategisches Entwicklungsziel identifiziert. Der Hintergrund: Durch die hohen Akademisierungsbestrebungen in zahlreichen Berufen des Gesundheitssektors (wie z. B. Pflege, Physiotherapie, Hebammen, Lehrpersonal an Pflegeschulen, Notfallsanitäter*innen oder Physician Assistants) und der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen entsteht ein zunehmender Bedarf an Studienangeboten. Die Rekrutierung von Lehrpersonal – Professorenschaft als auch Lehrbeauftragte – stellt sich aktuell jedoch als schwierig dar. Gerade für die Gruppe der Lehrbeauftragten ist die Vereinbarkeit einer Lehrtätigkeit mit den beruflichen Anforderungen, insbesondere die Dienstzeiten, eine immense Herausforderung. Aus dem Grund wurden im Projekt u. a. die Möglichkeit einer „Dualen Professur“ (quasi eine Teilzeitprofessur) ausgelotet.

Um Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Professuren speziell für den Gesundheitsbereich an der DHBW ableiten zu können, wurde im Projekt PePP zunächst eine SWOT-Analyse und darauf aufbauend ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet.

Als Grundlage für die SWOT-Analyse wurden u. a. diverse Interviews mit Personalverantwortlichen in der Gesundheitsbranche, mit DHBW-Neuberufenen der letzten 5 Jahre, Studiengangsleiter*innen sowie potenziellen Kandidat*innen für eine FH-Professur geführt. Zudem wurde ein Online-Symposium mit Vertreter*innen von Hochschulen gehalten, deren Personalgewinnungskonzepte für Professuren als Best-Practice angesehen werden können. Somit konnten maßgebliche interne Faktoren (Stärken in der Personalentwicklung, Schwächen im Ablauf der Berufungsverfahren) und externe Faktoren (Wachstumsmarkt, unklare Entwicklung gesetzlicher Rahmenbedingungen) identifiziert werden.

In einem Online-Workshop mit verschiedenen Stakeholdern an der DHBW und Vertreter*innen des DHBW Präsidiums konnten wertvolle Ideen für ein zukünftiges Personalentwicklungskonzept für den Gesundheitsbereich der DHBW generiert werden. Zudem wurden Maßnahmen entwickelt, die zukünftig deutlich zur Steigerung der Attraktivität der Professuren und zur frühzeitigen Bindung potentieller Berufungskandidatinnen beitragen können. Das in einem Academic Career Center (ACC) zusammengefasste Konzept bildete folgerichtig das zentrale Element des Projektantrags „DIVA“ (DIVersity DuAl), der im Juli 2020 im Rahmen des "Bund-Länder-Programms FH-Personal, Umsetzungsphase" eingereicht wurde.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Beate Land

Gefördert im Rahmen des Bund-Länder-Programms FH-Personal.

Zunächst für 3 Jahre geplant, dann aber auf 4 verlängert, endete am 31.12.2020 das erfolgreiche Projekt DHPRENEUR. An den DHBW-Standorten Karlsruhe und Mannheim angesiedelt, hatte es zum Ziel, zu einem lebendigen Gründungsgeist in Baden-Württemberg beizutragen. Als größte Hochschule des Landes und mit ihren 9 Standorten konnte die DHBW mehrere Tausend Studierende und damit eine besonders hohe Anzahl an Gründungsinteressierten erreichen und eine starke Vernetzung mit der regionalen Start-up-Szene ermöglichen. Es wurde ein dynamisches Gründer*innenökosystem aktiviert und eine muntere Gründungskultur in Studium und Lehre etabliert. Durch zahlreiche Events wie Workshops, Diskussionen, Vorträge und eine sehr präsente mediale Aufbereitung der Events wurde Studierenden die berufliche Alternative einer Selbständigkeit aufgezeigt, ihr unternehmerisches Denken und Handeln gefördert und ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Lust auf Gründung zu leben sowie die Umsetzung eigener Ideen und Projekte zu realisieren. So entstanden in den 4 Jahren einige Start-ups, die sich inhaltlich gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und im Rahmen des Accelerator-Programms des S-HUB Mannheim in der Gründungsphase begleitet wurden. In Form des S-HUB Mannheim, Gründungszentrum und Coworking Space für Social Entrepreneurship, konnte DHPRENEUR physisch verstetigt werden.

Wissenschaftliche Leitung am Standort Mannheim: Dr. Lilli Leirich

Das Projekt wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg - Programmlinie "Gründerkultur in Studium und Lehre (GuStL)" gefördert.

Innovationsprojekt zum Thema "Einsatz von Learning Analytics in der Hochschulausbildung": Im Zuge der wachsenden Digitalisierung der Arbeitswelt müssen die Studierenden frühzeitig mit technologischen Neuerungen bzw. digitalen Medien vertraut gemacht und diese wirkungsvoll in ihren Studien-/Lernalltag integriert werden. Mit Hilfe des kooperativen Forschungsprojektes zwischen der DHBW Mannheim und der Universität Mannheim zum Einsatz von Learning-Analytics-Daten sollten die Lern- und Lehrprozesse von Studierenden signifikant verbessert und ein personalisiertes sowie IT-gestütztes Lernen vorangetrieben werden. Die Projektlaufzeit war auf 24 Monate ausgelegt. Um die (dual) Studierenden in den Theorie- und Praxisphasen integriert zu fördern, erhielten diese einen Zugriff auf ihre persönlichen Lernperformance-Daten über eine "Learning App" mittels eines dazu gehörigen Tablets und konnten diese entsprechend verfolgen. Zudem bekamen die betreuenden Dozent*innen Zugriff auf die anonym gesammelten Daten und konnten so auf die aktuellen Lernbedürfnisse/-veränderungen der Studierenden reagieren und die Vorlesungsinhalte entsprechend anpassen. Mittels dieses Projektes sollten die Einsatzmöglichkeiten von Learning-Analytics-Daten zur Förderung der Studien- und Lehrperformance über einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung der Besonderheiten des (dualen) Studiums an den beiden Hochschulen untersucht und konkrete Handlungsempfehlungen, u. a. für den spezifischen Einsatz von technischen Lernhilfen bzw. Methoden im Hochschulbetrieb, abgeleitet werden.

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Andrea Honal

Das Projekt wurde im Rahmen des Förderprogramms "Digital Innovations for Smart Teaching – Better Learning" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert.

Geflüchtete Akademiker*innen bringen häufig gute Bildungsabschlüsse mit, die aber in Deutschland zum Teil nicht vollständig anerkannt sind. So müssen oft bei Aufnahme eines weiteren Studiums Wissenslücken bzw. fehlende ECTS-Punkte ausgeglichen werden. Wer direkt auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen möchte, benötigt teilweise Fach- oder Methodenkurse zur Auffrischung von vorhandenem Wissen oder um sich neue Kenntnisse anzueignen. Für beide Wege können bspw. Zertifikatsstudien oder Zusatzqualifikationen hilfreich sein. Gerade bei einem Berufseinstieg können so Bewerbungsaussichten signifikant verbessert werden und die Einstellungsvoraussetzungen zur Aufnahme einer bildungsadäquaten Beschäftigung erhöhen. Für beide Gruppen gilt überdies, dass gute Deutsch-Sprachkenntnisse einen besonderen Erfolgsindikator darstellen und den Schlüssel zur deutschen Kultur und zur sozialen Integration in das deutsche Arbeits- und Studierendenleben bedeuten.

Das PROFI-Projekt der DHBW Mannheim hat ein speziell abgestimmtes und bedarfsgerechtes Angebot von Aufbau- und Qualifizierungsmaßnahmen für geflüchtete Akademiker*innen erarbeitet, um diesen die erforderlichen Startbedingungen in ein Aufbaustudienprogramm zu verschaffen oder um ihnen Zusatzqualifikationen anzubieten, die sie für einen direkten Start in einen Job benötigen. Es wurden Fachkurse, Methodenkurse, Coachings und Sprachkurse realisiert. Die Maßnahmen wurden in Abstimmung mit den Bedarfen der Beteiligten durchgeführt. Eine begleitende Beratung und Betreuung rundete das Angebot ab.

Das Projekt wurde drei Jahre lang durch den Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) gefördert und ist seit dem 31.12.2023 abgeschlossen.

Projektleitung: Maria Bahdja Fix

"Improving employability through enhanced international mobility" war ein standortübergreifendes DHBW-Projekt, das mit Mitteln des Bundes vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) gefördert wurde. Mit knapp einer Million Euro wurde über 4 Jahre die Internationalisierung der dualen Hochschulen unterstützt. Neben der Zentralen Auslandskoordination des DHBW-Präsidiums waren auch die Standorte Karlsruhe, Mannheim, Mosbach und Ravensburg beteiligt.

Deutschland als Exportnation, in der auch immer mehr KMU sich internationaler aufstellen und dank Digitalisierung Absatzmärkte rund um den Globus erschließen, benötigt Fachkräfte, die über entsprechende sprachliche und interkulturelle Kompetenzen verfügen. Diese steigende Nachfrage bei gleichzeitig anhaltendem Fachkräftemangel in Deutschland stellt vielfältige und neue Anforderungen an eine international ausgerichtete, praxisorientierte akademische Ausbildung. Hier setzte das Projekt an: Um DHBW-Studierende noch besser auf die globalisierte Arbeitswelt vorzubereiten und ihre Employability zu steigern, sollte die Mobilität sowohl auf Studierenden- als auch auf Dozierendenebene in Theorie und Praxis weiter ausgebaut und das duale Studienmodell international stärker positioniert werden. Ziel war, DHBW-Studierenden mehr kostenfreie Studienplätze im Ausland zur Verfügung zu stellen und mehr Incomings der Partnerhochschulen an der DHBW aufzunehmen – auch für Praxisphasen. Englischsprachige Angebote, u. a. in digitaler Form, sollten die Internationalisierung innerhalb der Lehre erhöhen und die Zusammenarbeit von Studierenden und Dozierenden unterschiedlicher Nationen intensivieren.

Das Maßnahmenpaket bestand aus 4 Komponenten:

Das Projekt ist seit dem 31.12.2023 abgeschlossen.

Zentraler Koordinator des Gesamtprojekts war Herr Ralf Geissel der DHBW Mannheim.

"International Logistics Seminar" (ILS) war ein Projekt im Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs für Studierende - BWS plus, einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Das Projekt wurde über 3 Jahre mit einer Summe von 134.981,33 Euro unterstützt. Hierbei handelte es sich um gemeinsame Seminare von Studierenden der DHBW Mannheim, der Canadian University of Dubai (CUD) und der Université de Toulon (UTLN) als jeweils 12-tägiges Kurzprogramm im wechselseitigen Austausch. Im Rahmen des Experience Learning sollten neben theoretischen Kenntnissen vor allem auch praktische interkulturelle Fähigkeiten erworben werden, die im Rahmen der Zusammenarbeit in internationalen Teams immer wichtiger werden. Während der Kurzprogramme wurden ebenfalls Treffen mit Alumni der DHBW und Exkursionen in die nähere Umgebung durchgeführt, z. B. zu Binnenhäfen, dem Hafen von Marseille oder zum Frankfurter Flughafen. Coronabedingt ist die UTLN im Jahr 2020 aus dem ILS ausgestiegen, sodass das Austauschprogramm ab diesem Zeitpunkt zwischen der DHBW Mannheim und der CUD stattfand.

Die Menschen, die in Unternehmen für weltweite Wertschöpfungsketten verantwortlich sind, sorgen ganz grundsätzlich dafür, dass Güter und Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge und Qualität am richtigen Ort zur Verfügung stehen. In Deutschland und Frankfreich ist die Logistik jeweils der drittgrößte Wirtschaftsbereich. Dubai ist unter den Top Ten der internationalen See- und Flughäfen (respektive Platz 9 und Platz 3) als Logistikstandort sehr bedeutend. Das ILS sollte einen Beitrag dazu leisten, dass die in der Logistik tätigen hochqualifizierten Arbeits- und Fachkräfte auch in Zukunft ein Stück weit besser zusammenwachsen, und dies über Grenzen, Sprach- und Kulturbarrieren hinweg. Hier wurden die zukünftigen Entscheider*innen der 3 Länder zusammengebracht. Die Studierenden vertieften am konkreten Fall ihre Kenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens, wobei sie erlernte Methoden anwendeten und umsetzungsorientierte Lösungsvorschläge für komplexe Sachverhalte in internationalen Teams erarbeiteten. Aufgrund ihrer persönlichen, intensiven interkulturellen Erfahrung erweiterten die Studierenden ihren Erfahrungshorizont und bereiteten sich damit sehr gut auf eine Tätigkeit im globalen Arbeitsfeld der Logistik vor. Zudem lernten sie bereits im Studium zukünftige Kolleg*innen kennen und bilden ihr eigenes Netzwerk aus. Die Dozent*innen, welche die Forschungsprojekte betreuten, lernten auf diesem Wege nicht nur andere Herangehensweisen an das wissenschaftliche Arbeiten, sondern auch andere Lehr- und Lernformen kennen. Wesentliches Ziel des Programms war die Intensivierung der Beziehungen der DHBW Mannheim zur CUD und der UTLN.

Nachberichte zu den Kurzprogrammen finden Sie auf der Seite des Studiengangs BWL - Spedition, Transport & Logistik.

Projektleitung: Prof. Dr. Julia Hansch

Über das Baden-Württemberg-STIPENDIUM

Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM fördert den internationalen Austausch von qualifizierten Studierenden und jungen Berufstätigen. Seit 2001 konnten über 25.000 junge Menschen aus Baden-Württemberg Auslandserfahrungen sammeln bzw. junge Menschen aus dem Ausland konnten einige Zeit in Baden-Württemberg verbringen. Jedes Jahr werden rund 1.500 Stipendien im Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs vergeben.

Das Programm Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Studierende – BWS plus

Mit dem Programm BWS plus unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung innovative Kooperationen von Hochschulen mit anderen internationalen Institutionen. Das mit jährlich ca. 1,2 Millionen Euro dotierte Programm wurde 2011 zum ersten Mal ausgeschrieben. Seitdem wurden mehr als 80 BWS plus-Projekte an baden-württembergischen Hochschulen unterstützt.

Die Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürger*innen.

Integration durch Bildung: Das DHBW-Studienvorbereitungsprogramm Pre-WI zielte darauf ab, Geflüchtete mit einer nachgewiesenen Hochschulzugangsberechtigung durch verschiedene Bildungs- und Fördermaßnahmen in die Lage zu versetzen, im unmittelbaren Anschluss ein duales Studium an der DHBW Mannheim aufzunehmen. Das Integrationsprogramm hatte die Hinführung zum Einstieg in eine Studienrichtung der Wirtschaftsinformatik an der DHBW Mannheim zum Inhalt, dauerte 3 Monate und verlief über 2 Phasen.

Diese beinhalteten

1) die studienvorbereitenden Kurse (Mathematik, Deutsch, Englisch, Orientierungskurse zur deutschen Geschichte und Kultur sowie Teambuilding-Maßnahmen), die i. d. R. von Mai bis August stattfanden,